Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info

| Adresse : | place Saint-Taurin |

| 27000 Évreux | |

| Coordonnées GPS : | 49.024067, 1.141588 |

| Type : | Abbatiale |

| Saint(s) : | Saint-Taurin |

| ClochersOrg : | Consulter |

Prochains offices :

Description architecturale :

Elevation extérieure :

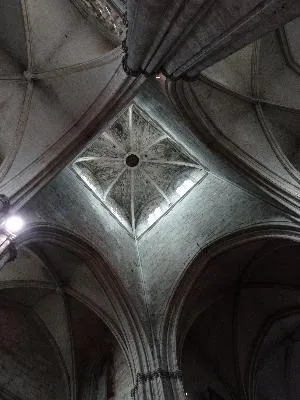

Le clocher, de plan carré et épaulé de contreforts, est situé à la croisée du transept. Il est percé de baies brisées à remplages et couvert en terrasse. Il est coiffé d'une flèche à pavillon à ligne faîtière dont les pans, à égouts retroussés, sont percés de lucarnes.

La nef est couverte d'une toiture en bâtière qui se termine en croupe sur les bras du transept et sur le chevet. Les bas-côtés sont couverts d'une toiture en appentis.

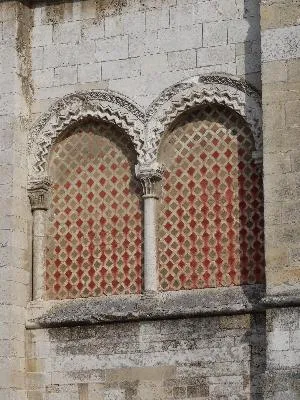

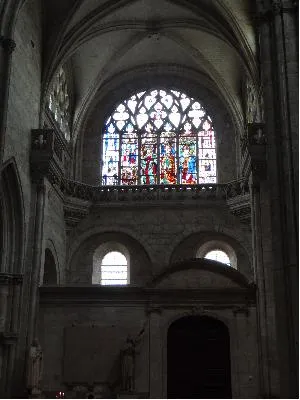

Le flanc sud de l'édifice est percé d'un portail en saillie brisé surmonté d'un tympan sculpté et épaulé de contreforts. Les murs latéraux, également épaulés de contreforts, sont percés de baies brisées à remplages. Les bras du transept s'élèvent sur deux niveaux et sont épaulés de contreforts. Ils sont percés de baies cintrées et aveugles au premier niveau et de baies cintrées à remplages au second niveau.

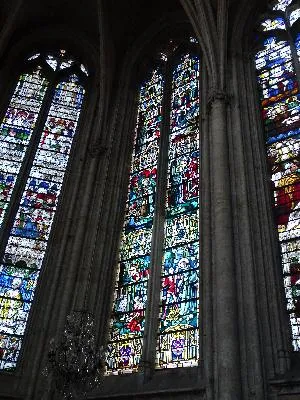

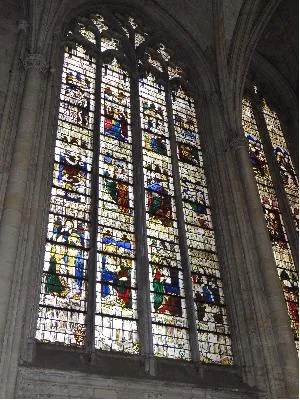

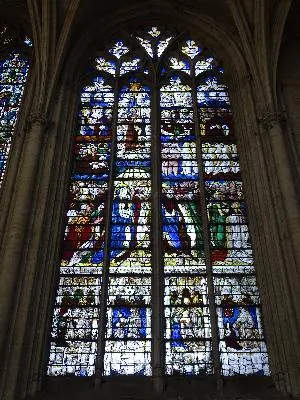

Des baies brisées à remplages éclairent le choeur.

Elevation intérieure :

L'édifice est couvert de voûtes d'ogives.

Histoire :

Localiser :

Historique :

Découvrez l’Histoire tumultueuse de cette église devenue pendant la Révolution caserne pour la cavalerie, et salpêtrière. Fortement remaniée au XVème, elle conserve encore pourtant des parties romanes décorées à la façon normande (Visite à combiner avec celle des bâtiments conventuels).Classement monument historique :

| PA00099403 | Ancienne abbaye Saint-Taurin | |

| Tour Saint-Taurin : classement par liste de 1840 - Eglise Saint-Taurin : classement par liste de 1846 - Ensemble des éléments de l'ancienne abbaye : sols avec les vestiges visibles ou à découvrir ; murs d'enceinte et pont anciens conservés ; moulin et grand bâtiment contigü, y compris les mécanismes ; logis abbatial ; pavillon du 18e siècle ; bras de l'Iton pour sa partie comprise entre le moulin au sud et le bras flottable au nord (cad. BT 50, 51, 67 à 71, 335, 338) : inscription par arrêté du 2 octobre 1996 | ||

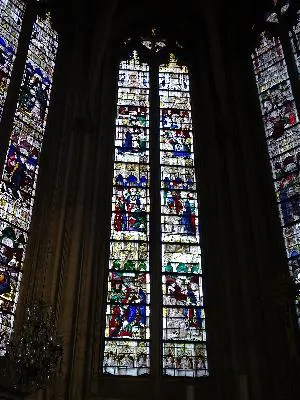

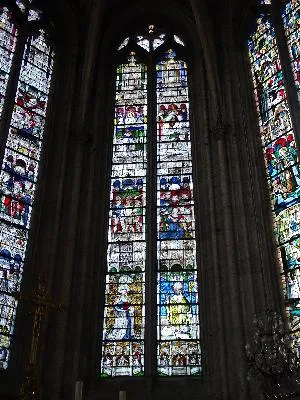

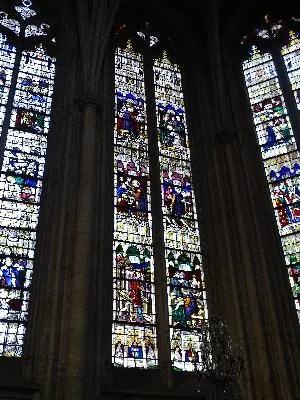

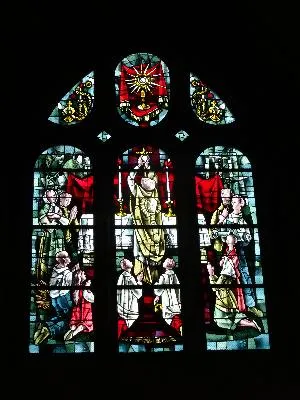

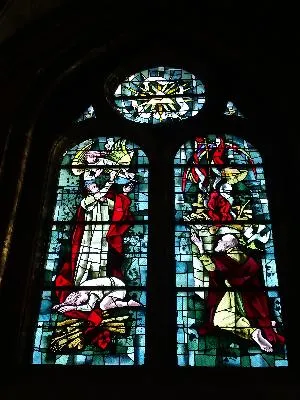

Vitraux classé(s) :

| PM27001845 | verrières | ||

Vitraux :

| Baie | Nom | |

|---|---|---|

| 0 | Baie 0 : La vie de Saint-Taurin | |

| 1 | Baie 1 | |

| 2 | Baie 2 | |

| 3 | Baie 3 | |

| 4 | Baie 4 | |

| A | Baie A | |

| B | Baie B : St-Augustin, St-Grégoire et St-Ambroise | |

| C | Baie C | |

| D | Baie D : La Procession | |

| E | Baie E : La Messe | |

| F | Baie F : Le pressoir mystique | |

| G | Baie G : Le sacrifice d'Isaac | |

| H | Baie H | |

| I | Baie I : Vitrail de l'Ascension |

Objet(s) classé(s) :

| PM27000708 | châsse de saint Taurin | ||

| PM27000709 | bénitier | ||

| PM27000710 | miséricorde de stalle : Le Renard prêchant les poules | ||

| PM27000711 | groupe sculpté : la Crucifixion | ||

| PM27000712 | bas-relief funéraire : Vierge à l'Enfant, Sainte Opportune, Une priante | ||

| PM27000713 | statue : Vierge à l'Enfant | ||

| PM27000714 | bas-relief : Vierge des Litanies | ||

Journée du Patrimoine 2019 :

| 95014322 | Visite guidée du Cloître Saint-Taurin |

Journée du Patrimoine 2018 :

| 76627516 | Visite guidée de l’église abbatiale de Saint-Taurin |

Photos historiques :

| APMH00001135 | Eglise Saint-Taurin | Ensemble sud-ouest | Evreux | |

| APMH00001136 | Eglise Saint-Taurin | Façade ouest | Evreux | |

| APMH00001137 | Eglise Saint-Taurin | Façade sud : Portail, transept et clocher | Evreux | |

| APMH00001138 | Eglise Saint-Taurin | Façade nord prise du cloître | Evreux | |

| APMH00001139 | Eglise Saint-Taurin | Ensemble sud-est | Evreux | |

| APMH00001140 | Eglise Saint-Taurin | Transept sud : Partie médiane | Evreux | |

| APMH00001141 | Eglise Saint-Taurin | Portail de la façade sud : Tympan | Evreux | |

| APMH00001142 | Eglise Saint-Taurin | Vue intérieure de la nef vers le choeur, prise de la tribune | Evreux | |

| APMH00003472 | Eglise Saint-Taurin | Vue intérieure de la nef, côté sud : tribune | Evreux | |

| APMH00003540 | Eglise Saint-Taurin | Angle nord-est | Evreux | |

| APMH00006343 | Eglise Saint-Taurin | Façade nord | Evreux | |

| APMH00006344 | Eglise Saint-Taurin | Façade sud-ouest | Evreux | |

| APMH00006345 | Eglise Saint-Taurin | Abside | Evreux | |

| APMH00006346 | Eglise Saint-Taurin | Linteau | Evreux | |

| APMH00008551 | Eglise Saint-Taurin | Vitrail | Evreux | |

| APMH00008552 | Eglise Saint-Taurin | Evreux | ||

| APMH00008553 | Eglise Saint-Taurin | Fonts | Evreux | |

| APMH00008554 | Eglise Saint-Taurin | Bénitier | Evreux | |

| APMH00010707 | Eglise Saint-Taurin | Evreux | ||

| APMH00033742 | Eglise Saint-Taurin | Transept: extérieur | Evreux | |

| APMH00033743 | Eglise Saint-Taurin | Transept et abside | Evreux | |

| APMH00033745 | Eglise Saint-Taurin | Nef vue de l'entrée | Evreux | |

| APMH00033746 | Eglise Saint-Taurin | Bas-côté | Evreux | |

| APMH00033747 | Eglise Saint-Taurin | Croisée du transept | Evreux |

Index des illustrations :

| 427004088 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004089 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004090 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004091 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004092 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004093 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004094 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004095 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004096 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004097 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004098 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004099 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004100 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004101 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004102 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004103 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004104 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004105 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004106 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004107 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004108 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004109 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004110 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004111 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004112 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004113 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004114 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004115 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004116 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand | |

| 427004117 | Église-Abbatiale Saint-Taurin d'Évreux | MonVillageNormand |

Voir toutes les photos