Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info

| Adresse : | place de l'Église |

| 1 rue St Nicolas | |

| 27170 Beaumont-le-Roger | |

| Coordonnées GPS : | 49.081631, 0.778240 |

| Type : | Église |

| Saint(s) : | Saint-Nicolas |

Prochains offices :

Description architecturale :

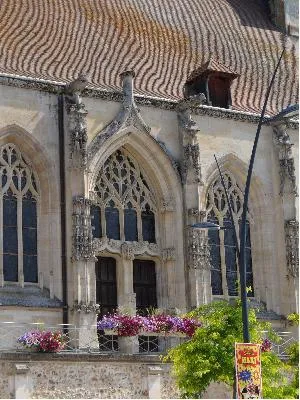

Elevation extérieure :

Le mur gouttereau sud est divisé en sept travées. La première travée correspond à la tour-clocher qui est sur trois niveau d’élévation : une baie en arc brisé, puis un mur aveugle où se trouvait avant une horloge, enfin deux grandes baies sculptées qui sont surmontées d’une petite horloge et d’un automate représentant un soldat romain. Les quatre travées suivantes sont celle de la nef, elles sont percées de grandes baies sculptées en arc brisé. La troisième travée est composée d’un portail qui est l’entrée principale de l’église. Les deux dernières travées sont celles du chevet et sont composées de deux grandes baies en plein cintre. Le chevet s’élève sur deux niveaux d’élévation ; les deux niveaux sont percés de baies en plein cintre.

Le chevet semi-circulaire est percé de baies en plein cintre

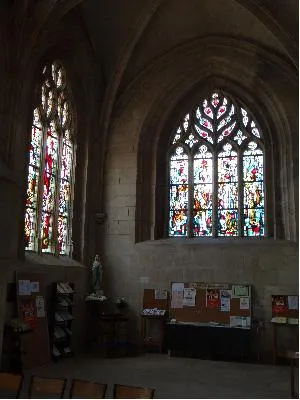

Elevation intérieure :

Le toit de la nef est en bâtière, celui de la nef est en croupe et celui de la tour-clocher est en pavillon.

Étapes de construction :

En partie détruite durant la Seconde Guerre mondiale, elle est reconstruite entre 1951 et 1971.

Histoire :

A partir de 1791, l'église fut détournée de sa destination religieuse et devint un édifice public. Elle fut rendue au culte à la fin de l'année 1802.

A la fin du XIXe siècle, des travaux de restaurations furent entrepris. Vers 1902, on abattit les maisons qui étaient adossées à l'église. Entre 1904 et 1905, on édifia, sous la direction de M. Gossart, architecte des Monuments historiques, un mur de soutènement avec un escalier donnant accès au parvis.

De par sa proximité d'un camp d'aviation, l'église souffrit considérablement de bombardements aériens durant la Seconde Guerre mondiale.

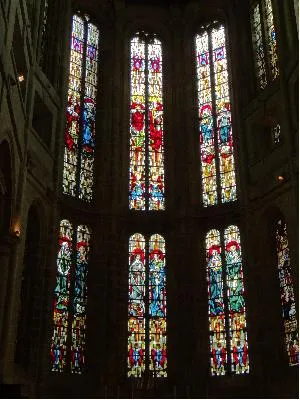

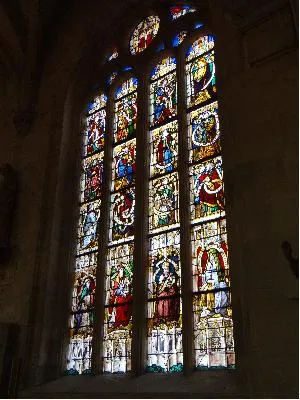

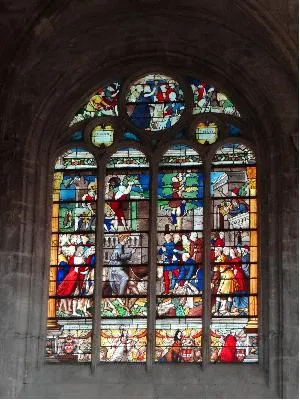

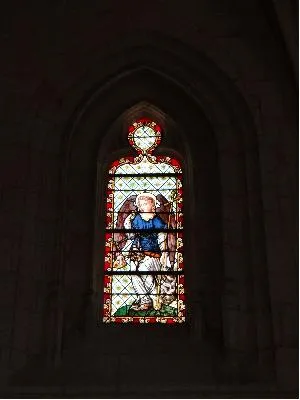

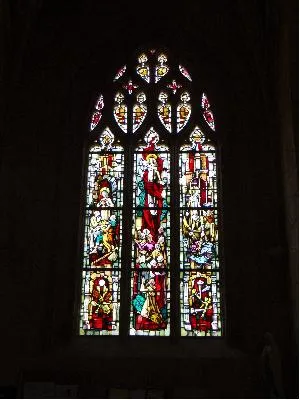

L'église abrite de remarquables vitraux du XVIe siècle ainsi que des vitraux modernes de Max Ingrand dans le chœur et de Michel Durand sur le mur méridional.

Un des particularité de l'église est son Regulus, un soldat romain sonnant toutes les heures depuis 1826. Il est l’oeuvre de M. Martin. L’automate a été restauré en 1896 par l’horloger Gourdin de Mayet, puis plus récemment par la société Bodet de Trémentines.

Localiser :

Classement monument historique :

| PA00099325 | Eglise Saint-Nicolas | |

| Eglise Saint-Nicolas : classement par arrêté du 25 août 1909 | ||

Vitraux classé(s) :

| PM27000163 | 2 verrières figurées : Nativité, Education de la Vierge, Annonciation, Nativité de la Vierge (baies 2 et 3) | ||

| PM27002016 | verrière (vitrail tableau) : Noces de Cana, Miracle de Théophile (baie 7) | ||

| PM27002017 | verrière figurée : la Passion (baie 9) | ||

| PM27002018 | verrière (vitrail tableau) : Entrée du Christ à Jérusalem (baie 11) | ||

| PM27002019 | verrière figurée : Résurrection de Lazare, Résurrection de la fille de Jaïre (baie 14) | ||

| PM27002020 | verrière figurée : saint Christophe portant l'Enfant Jésus, baptême de saint Christophe, Décollation de saint Christophe (baie 15) | ||

| PM27002021 | verrière à personnages : Credo apostolique (baie 16) | ||

| PM27002022 | verrière figurée : saint Michel (baie 19) | ||

| PM27002023 | verrière : Annonciation, Nativité de la Vierge (baie 4) | ||

Vitraux :

| Baie | Nom | |

|---|---|---|

| 0 | Baie 0 | |

| B | Baie B | |

| C | Baie C | |

| D | Baie D | |

| E | Baie E | |

| F | Baie F |

Objet(s) classé(s) :

| PM27000161 | dalle funéraire de Jean du Moustiers et de Jacqueline de Gauville, sa femme | ||

| PM27000162 | 2 statuettes en pendant : saint Côme et saint Damien | ||

| PM27000164 | vantaux du portail sud | ||

| PM27000165 | cloche dite Lazare | ||

| PM27000166 | 2 statues : la Vierge, Saint Jean | ||

| PM27000167 | statue (petite nature) : Christ en croix | ||

| PM27000168 | statue : Saint évêque (saint Taurin) | ||

| PM27000169 | statue (grandeur nature) : Saint Nicolas | ||

| PM27000170 | statue (petite nature) : Saint Aubin | ||

| PM27000171 | statue : Sainte Madeleine (?), dite Notre-Dame de Vieilles | ||

| PM27000172 | statue (petite nature) : Saint Hermès ou Erme | ||

| PM27000173 | statue dite de saint Adrien | ||

| PM27000174 | statue (demi-nature) : saint Crépin | ||

| PM27000175 | statue (petite nature) : Saint Eloi | ||

| PM27000176 | statue (petite nature) : Saint Jacques le Majeur | ||

| PM27000177 | statue (grandeur nature) : Saint Claude | ||

| PM27000178 | statue : Saint Laurent | ||

| PM27000179 | statue (demi-nature) : Saint Jean-Baptiste | ||

| PM27000180 | groupe sculpté : Charité de saint Martin | ||

| PM27000181 | statue (petite nature) : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame de Grâce | ||

| PM27000182 | groupe sculpté (demi-nature) : Saint Roch | ||

| PM27000183 | statue : Saint | ||

| PM27000184 | statue dite de saint Pierre : Saint Paul ? | ||

| PM27000185 | fonts baptismaux (cuve baptismale à infusion) | ||

| PM27000186 | aigle-lutrin | ||

| PM27000187 | console | ||

| PM27002757 | autel (maître-autel), tabernacle, croix d'autel, six chandeliers et deux statues en pendant : Anges adorateurs | ||

| PM27002758 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||

Photos historiques :

| APMH00003425 | Eglise Saint-Nicolas | Ensemble sud | Beaumont-le-Roger | |

| APMH00004038 | Eglise Saint-Nicolas | Portail | Beaumont-le-Roger |

Index des illustrations :

| 427003650 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003651 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003652 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003653 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003654 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003655 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003656 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003657 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003658 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003659 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003660 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003661 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003662 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003663 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003664 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003665 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003666 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003667 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003668 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003669 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003670 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003671 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003672 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003673 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand | |

| 427003674 | Église Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger | MonVillageNormand |

Voir toutes les photos